在加密货币热潮时代,尤其是在2017–2018年大规模 ICO 浪潮期间,数以千计的项目推出了自己的代币,承诺带来金融、去中心化与技术的革命。大众因为这些资产与加密行业相关而热情购买,而当时该行业为早期参与者带来了可观收益。

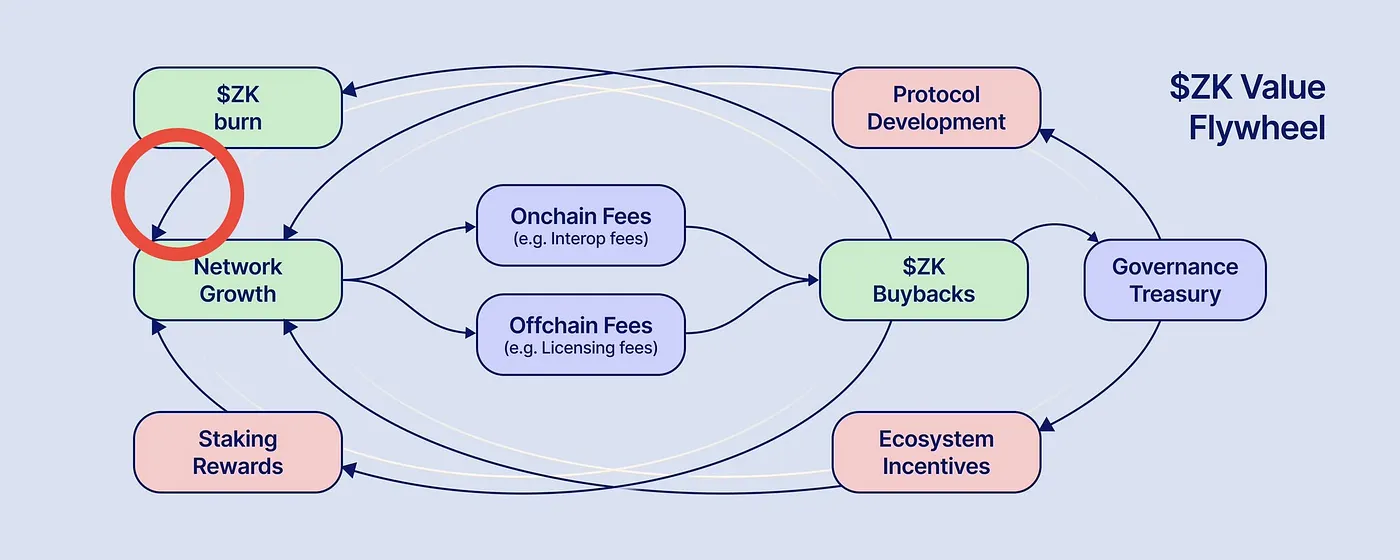

怀疑者从一开始就提出问题:这些代币究竟有什么用?加密行业对这些质疑充耳不闻,继续一而再再而三地铸造代币。但八年过去了,到了2025年,我们看到一个有趣的趋势:那些曾经极力说服买家他们的代币“有多必要”的项目,现在纷纷宣布大规模的代币销毁计划。2025年11月,ZKsync 创始人 Alex Gluchowski 提出对代币经济学进行彻底改造:将所有网络收入用于回购并销毁 ZK 代币。他甚至声称这将有助于网络的增长。

Gluchowski 的演示文稿

Uniswap 的创始人也提出了本质上相同的想法。许多其他项目早已在实施类似做法。

如果现在大量代币被销毁,那么当初发行它们还有存在的意义吗?让我们试着弄清楚代币是否真正必要,它们实际上对谁有用、为何有用,然后再理解销毁代币旨在达到什么目的。

代币能拥有什么样的价值?

最早发行自己代币的项目如何解释其价值?它们并没有解释。2017 年,加密市场的情形与我们在 2025 年看到的非常相似。比特币达到了前所未有的高度,许多人产生了 FOMO(害怕错过)。与此同时,大家普遍感觉买比特币已经“太晚”了:显得太贵。

而摆在人人面前的,是那些用比特币募集资金以资助自身发展的加密项目样本,它们以自己的加密资产作为回报。那些购买此类资产的人(首先是 Mastercoin 和以太坊)获得了丰厚利润。因此,买下任何带有“区块链”或“加密货币”字样的初创公司代币似乎都有意义。

当时很少有人严肃地理解比特币本身为何有价值。多数人认为它不过是个金字塔游戏,你得在崩盘前跳出来。如果投资比特币已经“太晚”,逻辑上就得去寻找其他类似的金字塔。ICO 时代的代币填补了这个空白。

不过,也有些代币创建者尝试为其资产内嵌经济含义。最常见的方法是把代币做成访问新加密项目所提供独特服务的钥匙。

实用型代币(Utility tokens)

这些代币可以比作游乐园里的票。你来到游乐园,在售票处付款,拿到纸质票据,凭票可以乘坐任何设施。加密项目中的情形非常类似:

- 我们把比特币(或以太、稳定币,或发行新代币的初始销售中接受的其他资产)发送给开发者,

- 我们收到项目的代币,

- 这些代币赋予我们使用该项目内即将推出的一切服务的权利。

但为什么需要这样的两步系统?难道不可以直接用普通货币为每次游乐支付吗?为什么每次都要回到售票处买票,然后再拿票去乘坐设施?这些是可以避免的额外步骤,如果你直接用普通货币支付,那么就不需要任何特殊“代币”。

对顾客而言,确实如此。但对公园运营者来说,并非如此。若要在每个游乐设施处都接受直接付款,你需要为每个设施配备自己的收银机,并为每处提供单独且安全的现金存放。入口处统一出售门票要简单得多。

加密项目情形类似。如果开发者以集中方式接受外部资金(法币或加密货币),并发放代币,而这些代币的流通不必由任何“收银机”去跟踪,因为它们从未离开项目范围,这就更容易。这里不仅是会计问题,还有技术实现层面的考量。

奖励型代币(Reward tokens)

代币的另一种经济用途是用于奖励用户的某些行为。如果加密项目的开发者没有预算来做成熟的忠诚度计划,发行自己的代币可以帮助他们在不花费真实资金的情况下激励用户。这就是空投(airdrop)和回溯空投(retrodrop)的来源。

对用户而言,这些代币通常实用意义不大。但它们能创造一种属于某个社群的归属感,而归属感也是一种价值。即便这些代币只是象征性存在,它们在市场上仍可能有需求。既然如此,为什么加密项目不去发行它们呢?

重要的是,发行量应仅足以满足那部分“收藏者”的需求。即便在实践中,这种“收藏”经常更像是赤裸裸的投机。代币通常是在买入后希望将来以更高价卖给他人的心理驱动下被购买。但那已经是一个不健康且不稳定的市场。

Meme 代币(表情包代币)

如果存在对一种代币的需求,而这种代币除了象征性表达对项目或社群的归属外一无所有,那为何不直接创建那些以此为主要目的的代币呢?

这片领域由 meme 代币填补。它们的创造者故意不给代币赋予任何功能性用途,也不费心去发明价值理由。大家都明白这些代币没有基本面价值,只有象征性的价值。如果代币象征的 meme 在加密群体中流行,那么代币就有需求;当这种兴趣消退,需求便会消失。

有时这种兴趣会在一段时间后回归,有时甚至多年之后仍会出现。区块链会永久保存一切。因此,如果代币持有者没有丢失他们地址的私钥,他们仍然可以把这些代币再次卖给别人。

治理代币(Governance tokens)

在 DeFi 热潮巅峰时期,去中心化自治组织(DAO)广受欢迎。参与此类组织的权利通过持有特殊代币来确认。你地址上持有的代币越多,在决定组织未来事务时你的投票权重就越大。

当最早的此类代币之一 YFI 在 2020 年爆发式上涨时,其创建者 Andre Cronje 多次强调该代币并无内在价值。也许在那一刻它确实没有(尽管代币价格曾达到 45,000 美元)。但一旦一个 DAO 管理的是真正有需求且尤其能够产生可观利润的协议时,那些代币就开始获得非常真实的价值。

价格与价值的区别

在某种程度上,治理代币类似于股票市场上的传统证券——股份。如果一个组织有盈利能力,参与其治理的欲望也会增长:人们希望获得那种能让你坐上“董事会”席位的份额。

由现实世界资产支持的代币(RWA)

最直观的价值存在于那些代表对现实世界资产权利的数字表达的代币中。

最简单的例子是稳定币。每个 USDC 都有真实美元做支持,每个 USDP 的支持不仅是美元,而且你可以通过将代币提交给 Paxos 来实际兑换得到美元。

同样的逻辑也适用于像 XAUT 和 PAXG 这样的代币。虽然并非完全相同:你不太可能因为持有 PAXG 而拿到实物黄金,XAUT 更是如此。但这些代币代表的是非常明确的物质主张,这使得它们成为真正的数字证券。

混合型代币

有些代币可以明确归类到上述某一类型。例如:

- FIL 用于支付 Filecoin 网络的去中心化数据存储费用——这是实用型代币。

- GST 是 StepN NFT 运动鞋的持有者通过跑步或走路获得的代币——是奖励型代币。

- SHIB 是 meme 资产中最鲜明的例子之一。

- DYDX 是一个完整的治理代币,其持有者实际上决定交易所的一切(例如,本周他们投票决定在 dYdX 上取消 BTC 和 SOL 永续合约的交易费用)。

- OUSG 的价值与一篮子短期美国国库券挂钩——是纯粹的 RWA 示例。

还有一些代币的价值同时与上述多个方面相关。例如:

- ARB 既是治理代币(Arbitrum DAO),也是奖励代币(Arbitrum 激励计划)。

- CURVE 既是实用型代币(用于获得提升的奖励),也是治理代币(对流动性分配进行投票)。

- APE 既是奖励代币,也是 Yuga Labs 游戏与元宇宙内部使用的代币。

实际上,这种同时具备多重属性的混合代币比那种价值完全依赖单一方面的代币要多得多。

但既然代币可以具有真实价值,为什么还要销毁它们?

为什么要销毁代币?

代币销毁的潮流由 Binance Coin(BNB)的创造者带起。BNB 作为一种实用型代币推出,用户持有它可以在币安交易所享受交易费用折扣。但它的运作方式与游乐园票并不完全相同。

为了更好地理解差别,让我们把 BNB 与另一种也以实用型代币起家的加密资产 TRX 做对比。现在可能不太多人记得,TRX 最初是作为 ERC-20 代币发行的。其发行方承诺持有者未来将能在计划中的 TRON 区块链上获取“能量”。最终,事实确实如此。区块链上线后,ERC-20 的 TRX 代币被置换为 Tron 网络上的 TRX,持有者获得了在该链上为智能合约执行付费的能力。

这就像游乐园:TRX 的“能量”价格是固定的。你买了多少“票”,就能“玩”多少次——使用智能合约。无论 TRX 价格在你购买与消费之间如何波动,都不影响你能兑换到的“游玩次数”。

BNB 持有者也可以访问 Binance“游乐园”中的某些“设施”——即交易所的手续费折扣。但当你用 BNB 支付手续费时,会考虑到 BNB 的当前汇率。例如:

- 如果交易所对你常规交易收取的手续费为 1 美元,且

- 你以 100 美元买入了 1 枚 BNB,

- 你不能确定你能否用那一枚 BNB 支付恰好一百笔交易的手续费。

因为“游玩”价格并非以固定的 BNB 数量标注。你的“票”可能会贬值——也可能变得更值钱。

- 如果 BNB 价格跌到 10 美元,你的一张票只能支付十笔交易的手续费。

- 如果 BNB 价格涨到 1000 美元,你可以用同一张票支付一千笔交易的手续费。

那些严格按原始用途使用 TRX 的人并不希望看到其价格上涨。(想想看:如果你常去的游乐园突然提高票价,你会高兴吗?)而使用 BNB 的人则非常希望其价格上涨,因为这样他们可以从手中持有的代币中获得更多价值。

为了支撑 BNB 的价格,币安想出了销毁机制。每个季度,币安将部分利润用于回购并销毁代币。这意味着每个季度 BNB 的总量都会减少。只要币安保持受欢迎,且交易者愿意用本地代币支付手续费,对 BNB 的需求就会存在。在稳定的需求与不断缩减的供应共同作用下,BNB 的价格几乎必然会上升——实践也确实如此。

BNB 的成功激励了许多其他加密项目也尝试代币销毁。毕竟,大多数代币根本没有真正的买家,这已不是秘密。无论开发者为使代币有价值而构建了何种机制,实践表明绝大多数代币实际上并不被任何人需要。

用户时常带着他们很久以前买入、如今已无法在任何地方交易的代币来到 rabbit.io。他们看到我们支持 10,000 多种加密资产的互换,就希望那个不知名的小代币也能被交换成某种有用资产。是的,Rabbit.io 确实能兑出其他服务不支持的稀有代币。但即便我们也不是魔术师。你可以在我们这里兑换一万种资产——但实际上,市面上有数以百万计的代币。而这些几百万中的几乎绝大多数根本没有任何需求。

在这种情况下,销毁能帮到忙吗?

什么时候销毁才有意义?

这是一个非常重要的问题,我将在本文的第二部分尝试回答。第二部分将于一周后在此处准时发布。